Recentemente mi sono avvicinato con interesse alla storia della scienza, concentrandomi in particolare su scienze naturali e botanica.

Ho iniziato a chiedermi chi fossero le menti dietro i nomi delle piante, spesso classificate in base a forma, utilizzo e caratteristiche morfologiche.

Ho cominciato a esplorare le vite dei tanti uomini che le hanno studiate, scoperte e portate alla conoscenza della comunità scientifica. Sono stato a Firenze, città-chiave per la botanica sia in Italia che in Europa. È qui, nella città di Dante, che ha visto la luce la prima Società botanica d’Europa, la Società Botanica Fiorentina, fondata nel 1716 per volere di Pier Antonio Micheli, prefetto dell’Orto botanico fiorentino. Negli anni successivi, importanti eventi come la costituzione dell’erbario Centrale Italiano nel 1841 con Filippo Parlatore e la stampa del primo numero del Giornale Botanico Italiano nel 1844, contribuirono a consolidare il ruolo di Firenze nel panorama botanico internazionale.

La storia della botanica italiana è intrinsecamente legata alle storie degli uomini che l’hanno coltivata. Tuttavia, per lungo tempo si è trascurato (e non poco) l’aspetto femminile. Per questo diventa particolarmente affascinante esplorare questo contesto storico, per comprendere il processo di allontanamento delle donne dal mondo della scienza botanica, indagando sulle motivazioni di questo distacco e sulle sfide affrontate da chi ha cercato di affermarsi in questo campo.

È allora interessante capire certe storie di donne che hanno contribuito in modo significativo alla scienza botanica. Questa narrazione offre uno sguardo approfondito sulle condizioni sociali, familiari e accademiche vissute da queste studiose nel corso dei secoli.

Tra queste figure, emergono le “Preziose”, donne che hanno giocato un ruolo fondamentale nei salotti letterari e scientifici dell’epoca, come la marchesa di Rambouillet.

Queste donne hanno incarnato un ideale di vita sociale basato sull’eccellenza intellettuale e spirituale, piuttosto che sul potere o sul denaro.

La loro acutezza di pensiero si è manifestata anche nei loro rapporti interpersonali, caratterizzati da affinità spirituali, onestà e capacità di gestire i conflitti con leggerezza e forza. Molte di loro sono state misconosciute o sottovalutate, ma la loro saggezza risiedeva proprio nella capacità di costruire relazioni e promuovere la cultura, le arti, l’istruzione e la scienza con eleganza e buon governo.

Narrazione circolare giapponese

Era il 1980 e il diplomatico Boris Biancheri, con sua moglie Flavia Arzeni, ispirarono Goffredo Parise a esplorare il Giappone in un modo diverso da come uno (a quei tempi) poteva aspettarsi, aprendolo all’arte giapponese e alle sue sfumature estetiche.

Il viaggio di Parise diventerà quasi un’esperienza zen e tante straordinarie illuminazioni improvvise.

Parise adotterà uno sguardo estetico interpretando il Giappone contrapponendosi all’analisi occidentale che aveva fatto per suo conto Roland Barthes.

Il libro di Parise, “L’eleganza è frigida”, offre una narrazione circolare, quasi un percorso iniziatico, riflettendo l’estetica giapponese in ogni sua forma, dalle arti visive alla gastronomia.

Qui Parise osserva che il Giappone ha affrontato l’industrializzazione in modo unico, mantenendo intatta la sua armonia estetica e che l’arte giapponese si manifesta in ogni aspetto della vita quotidiana, dall’abbigliamento alla cucina, andando oltre le teorie dei semiologi occidentali come McLuhan.

Perché in Giappone, la comunicazione è un’espressione profonda, non solo un mezzo di trasmissione. E la relazione tra estetica, morale e politica è strettamente intrecciata nella cultura, al contrario che in Italia, dove la politica prevale sulla morale.

Resistere e sperare

John Berger, acuto critico della cultura contemporanea e delle dinamiche sociali e politiche della globalizzazione, nonché scrittore militante, sostiene che quando una storia ci tocca profondamente, questa genera qualcosa che diventa parte di noi, la cui influenza può essere trasformatrice.

Berger, che si definisce storyteller, sottolinea l’importanza non solo di narrare, ma anche di osservare attentamente, con uno sguardo inquieto che è la sua firma di scrittore, profondamente solitario. Superati gli ottantasette anni, continua a denunciare l’oppressione della Palestina, rimanendo uno “scrittore contro”, fedele alla sua lettura realistica e poetica del mondo, simile a Pier Paolo Pasolini per passione e impegno profetico.

Attraverso il tradizionale artificio narrativo delle lettere ritrovate, Berger ci introduce a un romanzo dove Xavier, condannato a due ergastoli per presunte attività terroristiche, riceve le lettere della sua compagna A’ida. Nonostante la distanza e la dura realtà del carcere, A’ida riempie i vuoti con parole che evocano memorie e dettagli di una vita negata, componendo un canto struggente di attesa e desiderio per Xavier. Berger suggerisce che l’antitesi dell’amore non è l’odio, ma la separazione, rappresentata dalle mura della prigione, contro cui A’ida lotta con la forza dei suoi sentimenti, resistendo alla tentazione dell’oblio.

In questo intricato intreccio di parole e disegni, Berger esplora il potere dell’amore nel superare le barriere temporali e fisiche, offrendo una testimonianza profonda e toccante della capacità umana di resistere e sperare.

Da A a X. Lettere di una storia

di John Berger

Libri Scheiwiller, 2009

Tra maestro e allievo

Le lettere di Camillo Sbarbaro a Giovanni Giudici narrano la storia di due poeti, ma ancor prima, quella di due uomini. Da un lato, il giovane Giudici, trentunenne all’inizio del carteggio, già autore di due raccolte poetiche, ma ancora in cerca di identità letteraria. Dall’altro, l’anziano Sbarbaro, protagonista nei primi decenni del Novecento con opere come “Pianissimo” nel 1914 e “Trucioli” nel 1920, ritiratosi dalla scena pubblica da tre lustri per dedicarsi esclusivamente alla traduzione.

Nel giugno del 1955, Giudici si rivolge a Sbarbaro con la sua silloge “La stazione di Pisa”, cercando consigli. Contrariamente alle aspettative, Sbarbaro, durante il carteggio, sottolinea la mancanza di attitudine critica, offrendo solo pareri personali, privi di giudizio autorevole. La comunicazione tra maestro e allievo rivela consigli intrisi di poesia e affetto sincero, delineando un intimo scambio di pensieri.

Il carteggio offre un’indagine sul panorama letterario del tempo, con protagonisti, premi, opere e preferenze condivisi solo in questo contesto d’intimità. Giudici, che scrive su Sbarbaro fino al 1989, evidenzia costantemente l’umiltà, la ritrosia nel giudizio e la secchezza dichiarativa di Sbarbaro, trasformando il maestro in un coetaneo per le affinità e la vicinanza che percepisce.

Ecco, di seguito, due lettere (di due diversi anni):

[Spotorno, 6 giugno 1955]

Caro Giudici,

ricevo ora la sua lettera, commovente. Come si vede che lei è giovane, per dire delle cose così grosse! ma sento che sono anche sincere e la ringrazio.

Non s’aspetti da me un giudizio motivato sulla sua poesia; in fatto di critica, io sono un “innocente”. Ho letto (e riletto già una volta) il suo libro e le basti sapere che mi è piaciuto.

Lei salpa; io sono da molto (troppo) tempo entrato in porto. Dal 40 non leggo più (quasi) che i libri che traduco. Sono fuori di tutto; ed anche le notizie che mi interessano mi arrivano – e per caso – con giorni di ritardo. Come svago, qualche “punta” qui nei dintorni, nei paesini della mia – nostra – cara Liguria: e, come saprà, il mio hobby (in questo momento, non so se si scriva così) per i licheni che riempie tante ore vuote e che perciò benedico.

Le rinnovo i miei auguri ed i miei ringraziamenti. (Ma se ha ancora occasione di scrivermi, non mi tratti di “illustre poeta”, che è come un pugno negli occhi).

suo riconoscente

CSbarbaro

[Spotorno, 7 aprile 1956]

Caro Giudici,

grazie della tua letterina e della poesia, che questa volta ho capita e “quindi” posso dire che mi piace (sebbene non la senta “necessaria”: ho torto?). Piuttosto il mio sempre rinnovato stupore è che si tenga al mio giudizio, quando si è letto Pianissimo e (più grave) ci si è conosciuto di persona. Io non ho nessuna attitudine critica. E poi credo che chi ha, come tu hai certamente, un suo nodo (!) o gomitolo di poesie da dipanare, non debba guardare né a destra né a sinistra e tantomeno affidarsi a giudizi che saranno sempre contraddittori1 e comunque disturbanti (anche, e magari soprattutto, se laudativi). L’unico consiglio che io posso dare a un giovane che sento “vale”, è quello di lasciarsi condurre per mano, di non mettersi problemi, di non sforzare la vena e di accettare rassegnatamente anche l’eventualità di lunghi silenzi.

Non ti dico questo perché sono vecchio: così ho sempre pensato e fatto. Quod habeo tibi do!

Sono stato tanto contento di conoscerti; tu sei molto più buono di me, più sano e più coraggioso; e di gran cuore ti auguro più fortunato.

Mi farò dare da Barile le poesie che gli hai mandato e tu mandami quelle che farai senza scrupolo di importunarmi; basterà per questo che tu non mi chieda cioè non ti aspetti quello che non posso dare: un giudizio, al quale se tu credessi ti potrebbe mettere fuori strada.

Salutami tua moglie e credimi.

Tuo Sbarbaro

Un bacetto al tuo caro bambino

Ti rimanderò appena letta l’«Esperienza poetica»

Gente che faccia cose ispirate

Nato nel 1911 nel Bronx, William Bernbach, noto anche come Bill per gli appassionati, si erige come una figura iconica nel campo della pubblicità, equiparabile a quanto Philip Kotler rappresenta per il marketing. Un autentico pater patriae, Bernbach è ricordato come colui che, nei primissimi anni ’40, sconvolse il mondo pubblicitario dell’epoca, liberandolo da manierismi, bugie e mistificazioni.

Proveniente da una modesta famiglia ebrea, Bernbach compì i suoi primi passi lavorativi nelle Distillerie Schenley, ove, tramite un persuasivo copy per l’American Cream Whiskey, passò da magazziniere ad abile addetto marketing.

Dopo questa esperienza, Bernbach si trasferì nel campo delle agenzie pubblicitarie. Prima alla “Weintraub” e successivamente alla “Grey Advertising”, dove svolse il ruolo di direttore creativo fino al maggio del 1947. La sua uscita fu segnata da una lettera di dimissioni famosissima, che segnò un capitolo significativo nel suo percorso professionale.

“Miei cari, la nostra agenzia sta crescendo. Possiamo essere felici. Però dovremmo anche preoccuparcene. Non voglio dire che ci sia da dannarsi all’idea, ma mi dispiace vedere che stiamo cadendo nella trappola della magniloquenza, che ormai adoriamo sempre più la tecnica e non i contenuti, che inseguiamo la storia invece di esserne artefici, che naufraghiamo nella superficialità invece di farci guidare da principi duraturi. E mi preoccupa che la nostra vena creativa cominci a inaridirsi.

In pubblicità ci sono un sacco di bravissimi tecnici. E purtroppo hanno vita facile. Conoscono tutte le regole. Ti dicono che un annuncio pubblicitario sarà più letto se mostra delle persone. Ti dicono quanto dovrebbe essere lunga o corta una frase. Ti dicono che il testo deve essere spezzettato per una lettura più scorrevole. Ti propongono una certezza dopo l’altra. Sono scienziati della pubblicità. Ma c’è un problema: la pubblicità è fondamentalmente un modo per convincere e convincere non è una scienza. È un’arte. E la nostra scintilla creativa, quella di cui sono così geloso, quella che adesso temo si stia perdendo. Non voglio specialisti. Non voglio scienziati. Non voglio gente che faccia. la cosa giusta. Voglio gente che faccia cose ispirate.

Negli ultimi anni avrò fatto colloqui ad almeno un’ottantina di persone, tra copy e art. Molti tra loro erano considerati dei colossi nel nostro campo. È stato terribile scoprire quanto questa gente fosse poco creativa. Certo, di pubblicità ne sapevano. E dal punto di vista tecnico erano aggiornati. Ma se guardi sotto tutta quella tecnica cosa scopri? Conformismo, pigrizia mentale, idee mediocri. Eppure erano capaci di difendere qualunque annuncio per il solo fatto che obbediva alle regole della pubblicità. È come adorare un rituale invece di Dio. Non sto dicendo che la tecnica sia inutile. Una preparazione tecnica di alto livello ti migliora. Il pericolo però è che la capacità tecnica venga scambiata per abilità creativa. Il pericolo è nella tentazione di assumere gente che usa metodi monotoni. Il pericolo è questa tendenza al prendere gente magari con grande esperienza ma che ci rende simili a tutti gli altri. Se vogliamo crescere, dobbiamo farlo con una personalità che sia nostra. Dobbiamo sviluppare un approccio originale, invece di adottare il modo di fare pubblicità imposto dagli altri. Percorriamo nuovi sentieri. Proviamo al mondo che il buon gusto, l’arte, la bella scrittura possono dar vita a un buon modo di vendere.

Con profondo rispetto,

Bill Bernbach”

Dare una voce, tenere in vita

Il 19 aprile 2016, Tom Waits condivise una toccante lettera su Rolling Stone in memoria di Merle Haggard, leggenda country americana.

La forza di Haggard, fa capire Waits, risiedeva nella sua sorprendente capacità di conquistare persone con convinzioni profondamente diverse, espressa attraverso inni patriottici che hanno esaltato il lato provinciale dell’America e i valori tradizionali.

Nel 1969, con “Okie From Muskogee”, espose chiaramente il suo dissenso verso la cultura hippie e coloro che contestavano le autorità. Nell’anno successivo, con “The Fightin’ Side Of Me”, affrontò apertamente le critiche sul modo di vivere nel paese e sulle proteste contro la guerra in Vietnam. Merle Haggard non contestava la guerra in sé, ma respingeva l’ipocrisia di chi, al sicuro in America, si lamentava mentre i soldati morivano al fronte.

«Quando ero un teenager ascoltavo le canzoni come fossero dei libri e le studiavo per imparare a scrivere le mie canzoni. Chi l’avrebbe detto che qualcosa di grande sarebbe venuto fuori da Bakersfield? Saperlo mi ha fatto sentire molto meglio pensando al fatto che abitavo in un posto chiamato National City». Tom Waits confronta gli ambienti provinciali che uniscono i due cantautori e scrive di come «le canzoni e la voce di Merle Heggard sono come l’oro», perché «prendeva le vite della gente comune, quelle che tutti abbiamo incontrato, e le rendeva protagoniste delle sue canzoni, dava loro una voce, le teneva in vita. Le sue canzoni avevano gli stivali, e davano il nome alle città in cui passava. E la loro particolare poetica poteva nascere soltanto da un trascorso duro che in seguito veniva ricordato».

Una sorprendente scoperta

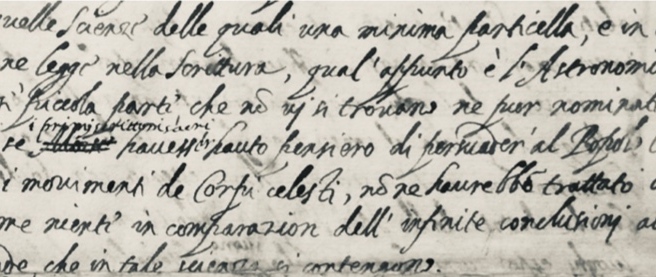

Immaginatevi seduti in una biblioteca inglese, avvolti dal profumo del legno e dei libri, dopo una calda giornata estiva trascorsa a esplorare testi del Seicento. Siete quasi pronti a uscire quando, scorrendo il catalogo online della biblioteca, notate tra le tante una lettera di Galileo Galilei indirizzata a Benedetto Castelli. La data indicata è il 21 ottobre 1613, ma, leggendola attentamente, notate un’altra data riportata in calce: il 21 dicembre 1613. Questo fatto suscita attenzione poiché coincide con la data della famosa lettera in cui Galileo rivendicò con forza la libertà della scienza.

Nel suo scritto, Galileo esortava a liberarsi dai dogmi delle Sacre Scritture, incoraggiando un’interpretazione al di là del significato letterale. Questa lettera venne copiata in molteplici versioni, conosciute dagli storici della scienza, ma una copia si distingue sulle altre proprio per il suo tono critico e acceso.

La copia oggi è ancora custodita negli archivi segreti del Vaticano e finì nelle mani dell’Inquisizione il 7 febbraio 1615 grazie all’intervento di frate Niccolò Lorini. Poiché si trattava di un duplicato e non dell’originale, risultava difficile stabilire quale delle due versioni indirizzate a Castelli fosse realmente di Galileo.

Storicamente, si sospettava che Lorini avesse alterato la lettera per incriminare Galileo, ma la recente scoperta dell’originale dimostra che fu Galileo stesso ad apportare delle modifiche per attenuare alcune espressioni inizialmente considerate troppo incriminanti.

Chi l’ha scoperta questa lettera è Salvatore Ricciardo, al tempo ricercatore presso l’Università di Bergamo impegnato nell’esame di testi stampati di Galileo nelle biblioteche inglesi, inclusi eventuali commenti di studiosi del XVII secolo.

Fino ad ora, non si era mai rinvenuto un “autografo” di questa lettera, ossia una versione scritta direttamente da Galileo.